Auf der Suche nach Informationen darüber, wie ich einen Hundeangriff im Fall der Fälle effektiv abwehren kann (vor allem jetzt, da ich zwei kleine Kinder habe erschien mir dieses Wissen als potentiell sehr nützlich) fand ich auch viele Videos zum Thema Selbstverteidigung gegen menschliche Angreifer und bin dann ein bisschen in diesem Thema versackt.

Ich habe als Jugendliche und als junge Erwachsene verschiedene Kampfkünste ausprobiert (Taekwondo, Boxen, Karate, Jiu Jitsu, Kickboxen), habe aber noch keinen Kurs gefunden, der mir das bietet, was ich suche, nämlich ein effektives Selbstverteidigungstraining. Stattdessen richtete sich der Fokus des Trainings vor allem auf das Vorbereiten auf Wettkämpfe oder das Erreichen des nächsten Gurts. Und weil der Aspekt der Selbstverteidigung, der Grund, warum ich überhaupt zum Training ging, viel zu kurz kam, verlor ich bald wieder das Interesse.

Kampfkünste eignen sich wunderbar als Ganzkörpertraining, da meist neben dem Erlernen der Techniken auch Ausdauer- und Krafttraining sowie Dehnübungen dazu gehören, aber wenn ich das Gefühl habe, auch nach Monaten des Trainings meinem eigentlichen Ziel, mich bei einem realen Angriff verteidigen zu können, nicht viel näher gekommen zu sein, dann reicht mir das nicht. Wonach ich suche ist ein Kurs oder ein Training, in dem ich Techniken lerne, die ich auch wirklich anwenden kann; in dem auch die Bedeutung der mentalen Vorbereitung berücksichtigt wird; in dem ich auf möglichst realistische Angriffe vorbereitet werde (statt auf Wettkampfsituationen, in denen die Regeln klar umrissen sind); in dem ich nicht beim Training durch ständige Verletzungen „abgehärtet“ werde für einen Kampf, der vielleicht nie erfolgt, sondern der darauf abzielt Verletzungen zu verhindern; der mir zeigt, wie ich mich gegen einen physisch stärkeren Gegner behaupten kann (und nicht nur gegen Gegner in meiner Gewichtsklasse); und der vor allem Techniken verschiedener Kampfkünste kombiniert, sodass ich auf möglichst viele verschiedene Angriffe angemessen reagieren kann (zB. Fernkampf, Nahkampf, Bodenkampf, harmloseres Befreien aus einem Griff, aber auch ernste Angriffe).

Ich denke, dass wenn man sich eine Kampfkunst aussucht und sie anständig erlernt und auch einen guten Trainer erwischt, der auch Selbstverteidigung und nicht nur Wettkampf im Kopf hat, dann kann man schon weit kommen. Immerhin hat ein Kampfkunsttraining oft den Vorteil, dass man mit einer anderen Person trainiert und übt und sehr schnell erkennt, wenn die Technik noch nicht richtig ausgeführt wird, oder man an seiner Deckung arbeiten sollte, wenn die Faust des Trainingspartners einen Weg an die Schläfe gefunden hat. Aber ich glaube auch, dass oft verkannt wird, wie wichtig es ist, sich auch mental und vor allem vielseitig vorzubereiten und sich zu überlegen, worauf man im Ernstfall alles achten muss. Denn wenn man zwar gut boxen kann, der Gegner einen aber von hinten würgt, oder man gelernt hat effektive Tritte richtig auszuführen, der Gegner aber einfach in einen rein läuft und einen umwirft, dann braucht man mehr als die Techniken, die eine einzige Kampfkunst einen lehrt. Ich denke, dass es vor allem auch wichtig ist die richtige Trainerin oder den richtigen Trainer zu finden, der das gleiche mindset und das gleiche Ziel hat (nicht Wettkämpfer auszubilden, sondern einen zu befähigen, sich mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen). Vielleicht hat man auch das Glück und findet in einem solchen Kurs eine Gleichgesinnte und kann sich zusammen tun. Ich werde noch weitersuchen und vielleicht finde ich ja doch noch einmal einen Kurs, der meine Anforderungen erfüllt… Mir wurde Krav Maga empfohlen, aber auch da muss ich die richtige Trainerin/den richtigen Trainer finden, und das ist gar nicht so leicht!

Aber zurück zu meiner YouTube Reise durch die Selbstverteidigungs-Videos: ich habe viele, viele Videos gesehen, die Techniken zeigen, die ich als ziemlich nutzlos einstufe. Aber es gab auch Informationen und Denkanstöße, die mir zusagten. Und das, was ich sinnvoll fand, gepaart mit dem, was ich aus meinem Training noch mitgenommen habe, habe ich unten in einer Übersicht aufgelistet. Das ersetzt natürlich keinen richtigen Kurs, oder ein ordentliches Training, denn nur durch zugucken weiß man nicht, wie man am besten schlägt ohne sich selbst die Hand zu brechen, oder richtig tritt, ohne umzufallen oder umgeworfen zu werden. Außerdem gibt es so etwas wie muscle memory, und dazu bedarf es Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung um sicherzustellen, dass man im Ernstfall eine Technik auch richtig anwenden kann. Aber ein paar Dinge kann man sich auch so schon einmal durch den Kopf gehen lassen. Die Übersicht habe ich erst einmal für mich selbst erstellt, um die Gedanken, die mir sinnvoll erschienen, schnell parat zu haben um sie mir immer mal wieder vor Augen zu führen, ohne dass ich all die Originalquellen wieder und wieder durchforsten muss. Ich setzte die Übersicht online in der Hoffnung, dass sie dir vielleicht auch ein paar nützliche Hinweise liefern, oder dich motivieren dich mit diesem Thema selbst einmal tiefgreifender zu befassen.

„Kurzer“ Überblick über wichtige Aspekte bei der Selbstverteidigung

Kenne dich selbst

In dem Video, das ich dazu gesehen habe, hieß es, man solle überlegen, wie man wohl in einer Gefahrensituation reagiert. Das halte ich für relativ sinnlos, denn ob ich vor Panik einfriere oder mich tatsächlich brutalst zu Wehr setze, kann ich nicht vorab wissen.

Aber ich kann mir einige Dinge über mich selbst vor Augen führen, die mir in einer solchen Situation Entscheidungshilfen sein können. Zum Beispiel weiß ich, dass ich keine gute Läuferin bin. Würde ich versuchen einem Angreifer davon zu laufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nicht sehr weit komme, bis er mich zu packen bekommt, und ich dann auch noch ziemlich außer Atem sein würde. Das wären keine günstigen Voraussetzungen für mich. Wegrennen kann ich mir wohl nur dann erlauben, wenn ein sicheres Ziel in der Nähe ist und ich genügend Abstand zu meinem Angreifer habe, sodass mein Vorsprung meine Untrainiertheit wett macht. Zwar wird anscheinend in einer Gefahrensituation extra viel Blut in die Beine gepumpt um wegrennen zu können, aber ich denke dennoch, dass eine gewisse Trainiertheit nötig wäre, um einem Angreifer wirklich davonrennen zu können.

Ich bin groß (1.80m) und die Reichweite meiner Arme und Beine kann von Vorteil sein, zumindest ermöglicht sie mir andere Abwehr- und Angriffmöglichkeiten als zum Beispiel einer 1.50m großen Frau. Aber, wie ich kürzlich gelernt habe, können meine langen Arme auch meinem Angreifer nutzen. Es macht einen deutlichen Unterschied ob mich jemand in der Mitte meines Unterarms oder an meinem Handgelenk packt. Die Kraft, die ich anwenden muss um mich zu befreien ist größer, je länger mein Arm ist, bzw. je weiter unten er mich festhält.

Ich bin eine Frau, das heißt, dass meine Kraft eher in den Beinen steckt als in den Armen. Wenn mich ein Mann festhält werde ich wenig ausrichten können, wenn ich versuche, seine Arme einfach wegzudrücken, weil mir dazu wahrscheinlich die Kraft fehlt. Ich muss also einen anderen Ansatz finden.

Kenne deinen Gegner

Ich gehe davon aus, dass wenn ich je angegriffen werden sollte, der Angreifer mir ernsthaften Schaden zufügen will. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer Ego-Rauferei ende ist extrem gering. Wahrscheinlicher ist, dass mich jemand vergewaltigen oder ausrauben möchte. Und auch wenn ich mein Portemonnaie nicht verteidigen würde, kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass er sich damit zufrieden gibt. In einem Überwachungsvideo sah ich wie zwei Männer einer jungen Frau eine Flasche auf den Kopf hämmerten, bevor sie mit ihrem Handy davonliefen. Auch jemand, der einen mit dem Messer bedroht, sticht nach Übergabe des Geldes eventuell trotzdem zu. Jemand, der angreift, ist gewaltbereit und man kann nicht wissen, wie weit er geht. Er macht es sicherlich auch nicht zum ersten Mal. Ich muss zudem davon ausgehen, dass mir der Angreifer trotz meiner Größe körperlich überlegen ist, weil der Angreifer eher männlich, und eher größer ist als ich. Natürlich kann ich theoretisch auch von einer kleineren Frau angegriffen werden, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich.

Aufmerksamkeit

Du kannst dich nur effektiv verteidigen, wenn du deine Umgebung aufmerksam wahrnimmst. Dazu gehört, dass der Blick nicht zu Boden gerichtet ist, sondern das Kinn oben ist. Du kannst einer gefährlichen Situation nicht entkommen, indem du sie sie gar nicht erst wahrnimmst oder ignorierst. Ein Typ der sich verdächtig umsieht, oder an der Wand lehnt und dich anstarrt, oder ein Wagen, der plötzlich neben dir hält, wird nicht einfach verschwinden, wenn du keinen Augenkontakt herstellst und so tust als seist du nicht da. Auch ein Blick nach hinten lohnt sich um zu wissen, was einen dort erwartet, oder um zu sehen, ob es immer noch dieselbe Person ist, die hinter einem herläuft. Er sieht dich bestimmt, jetzt geht es darum, dass du ihn auch siehst und frühzeitig entscheidest, was du tust. Ich rede nicht davon, dich alle paar Sekunden panisch umzusehen. Aber wenn ich zum Beispiel abends alleine unterwegs bin, achte ich mehr darauf was sich um mich herum abspielt, als wenn ich tagsüber mit meinen Kindern und Freundinnen auf dem Spielplatz bin. Und wenn ich in einer Großstadt unterwegs wäre würde ich auch anders gucken, als beim Einkauf im Supermarkt.

Höre auf deinen Creep-Alarm

Wenn es um deine Sicherheit geht, brauchst du nicht politisch korrekt oder höflich zu sein. Wenn dir jemand verdächtig vorkommt oder du dich unwohl fühlst, nimm dieses Anzeichen ernst und reagiere entsprechend. Wechsle die Straßenseite und beobachte, wie die andere Person reagiert. Oder kehre frühzeitig um und versichere dich, dass er dir nicht folgt. Du musst nicht an einer Person vorbeilaufen, die dir nicht geheuer ist. Und wenn du nachts joggen gehst und ein Auto hält an mit der Bitte zu helfen, bleib nicht stehen, nähere dich dem Auto nicht, und glaube nicht, du müsstest helfen. Die Person kann jemand anderen fragen. Wenn du, warum auch immer, ein ungutes Gefühl hast, vertraue diesem Gefühl, auch wenn es sich im Nachhinein als unbegründet herausstellt. Lieber das, als wenn du deine Warnsignale ignorierst und die Möglichkeit versäumst einem Angriff zu entkommen, bevor er stattfindet.

Hände hoch!

Wenn du etwas wahrnimmst, dass dir nicht ganz geheuer ist und sich bedrohlich anfühlt, dann muss die erste Reaktion sein, dass du deine Hände hochnimmst. Sind deine Hände unten und ein Angriff erfolgt, wirst du deine Hände nicht rechtzeitig hochziehen können. Nur wenn deine Hände oben sind hast du immerhin eine Chance einen Angriff abzuwehren. Und vielleicht schaffst du es ja sogar deine Hände vor deinen Hals zu bekommen, bevor der Angreifer seinen Arm darum legt, wenn er dich von hinten würgen will.

Umgebungsfaktoren

Was ist deine räumliche Situation? Gibt es Treppen, die du heruntergeworfen werden kannst, oder die sich dazu eignen, deinen Gegner herunterzuwerfen? Gibt es Gegenstände, die sich dir oder deinem Gegner als Waffen anbieten? Zum Beispiel Messer in der Küche (Im Falle von häuslicher Gewalt wird geraten die Küche wenn möglich zu meiden). Oder (zerbrochene) Glasflaschen? Oder vielleicht Sand oder Dreck, der dir oder deinem Angreifer die Sicht nehmen kann? Gegenstände, über die du oder er fallen können? Wände, gegen die dein Angreifer dich drücken kann oder Säulen und Autos, die du nutzen kannst um einen Abstand zum Angreifer herzustellen? Sind andere Menschen in der Nähe, die eventuell helfen, oder aber auch gefährlich werden können?

Öffentlichkeit bedeutet nicht unbedingt Schutz

Wenn wir angegriffen werden, dürfen wir nicht erwarten, dass uns andere Menschen zur Hilfe eilen. Zum einen können andere Menschen Angst davor haben, selbst verletzt zu werden, wenn sie sich einmischen, zum anderen können psychologische Faktoren wie der Bystander-Effect greifen. Der Bystander-Effect beschreibt die Tendenz von Menschen eine Notsituation nicht als solche einzuschätzen und sich nicht verpflichtet zu fühlen einzugreifen, wenn andere Menschen auch anwesend sind, und auch nicht reagieren („Na, wenn auch die anderen nicht reagieren wird die Situation wohl nicht so schlimm sein“). Um diesem Effekt entgegenzuwirken kann es helfen eine einzelne Person eindeutig anzusprechen und um Hilfe zu bitten, sodass keine Unklarheit mehr darüber besteht, ob man denn nun wirklich Hilfe benötigt oder nicht. Einfach nur „Hilfe“ rufen, wird hingegen womöglich nicht viel bringen, weil ja dann noch immer jeder glaubt, dass die Situation nicht schlimm genug ist, weil auch die anderen weiterhin nicht in Aktion treten. „Sie dort, mit dem blauen Pullover, ja genau Sie, rufen Sie die Polizei, ich werde angegriffen.“ Keine Garantie, dass er hilft, aber einen Versuch ist es wert.

Viele Menschen glauben zudem immer noch, dass die Gewalt zwischen Partnern Privatsache ist und es sie nichts angeht. Als wäre die Gewalt zwischen Partnern weniger brutal oder weniger falsch als die Gewalt zwischen zwei Fremden. Wenn man also angegriffen wird, vor allem wenn eine Frau durch einen Mann angegriffen wird, sollte sie darauf achten ihren Angreifer zu siezten. Auch das garantiert keine Hilfe, aber sie wird eventuell etwas wahrscheinlicher als wenn Menschen glauben, ein Mann vergreift sich nur an seiner eigenen Freundin. Das siezten gilt natürlich auch im Kampf zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, um auch nach außen hin zu verdeutlichen, dass man sich nicht kennt und dies kein harmloses Scharmützel ist.

Hemmungen überwinden

Ich bin wahrlich kein gewaltbereiter Mensch. Ich kann mich zwar sehr über meine Mitmenschen aufregen, aber ich würde sie nicht schlagen. Es sei denn sie würden mich oder meine Familie angreifen und ich müsste mich oder die meinen verteidigen. Wenn ich sehen würde, wie eine mir fremde Person angegriffen wird, würde ich wohl auch nicht so einfach dazwischen gehen. Ich bin weder so trainiert, noch so erfahren um glauben zu können, dass ich ungeschoren wieder heraus käme. Ich würde stattdessen die Polizei rufen.

Werde ich jedoch direkt angegriffen (ich beschränke mich im Weiteren auf den Angriff meiner Person) drohe ich auf jeden Fall verletzt zu werden, und die Gefahr ernsthaft verletzt zu werden ist höher, wenn ich mich nicht verteidige. Es ist also essentiell, dass ich in einer solchen Situation meine Hemmungen jemand anderen zu verletzen überwinde und, wenn nötig, mit all der mir zur Verfügung stehenden Brutalität dafür sorge, dass die Person von mir ablässt und mir nicht mehr gefährlich werden kann. (Wohl gemerkt, ich beziehe mich auf lebensbedrohliche Angriffe, jede Form von Selbstverteidigung muss verhältnismäßig sein).

Wenn es die Situation erlaubt würde ich (in Theorie zumindest) den potentiellen Angreifer warnen, dass ich die Situation als bedrohlich empfinde und er sich mir nicht nähern soll, da ich mich sonst mit allen Mitteln verteidigen werde. Aber wenn mich jemand packt und würgt habe ich keine Zeit zu verlieren und ich muss direkt realisieren, dass ein Griff zum Hals lebensbedrohlich ist und die ersten Sekunden entscheidend sind. Ich darf keine Scheu haben den Angreifer ernsthaft zu verletzen und auf seine Gesundheit darf keine Rücksicht genommen werden.

Wenn jemand die Absicht hat mich zu vergewaltigen, dann wird er mich vermutlich auch verprügeln, um mich gefügig oder wehrlos zu machen. Wenn es ihm gelingt mich zu Boden zu werfen, hat er davor wahrscheinlich schon auf mich eingeschlagen und ich werde womöglich benommen und bereits verletzt sein, und in einer solchen Situation die richtige Technik zu wählen und sie dann auch noch ordentlich auszuführen stelle ich mir schwierig vor, selbst wenn ich sie gut geübt habe. Aber vielleicht erinnere ich mich an simplere Dinge, zum Beispiel, dass sich seine Augen in meiner Reichweite befinden und meine Daumen sich dazu eignen sie einzudrücken, oder sein Hals nahe genug ist um zu versuchen ein Stück herauszubeißen. Auch wenn das nicht funktioniert, das könnte ein Ziel sein. Aber das wird nur funktionieren, wenn ich meine Hemmungen überwinde und realisiere, dass die Person, die mich attackiert, mir immenses Leid zufügen oder mich sogar umbringen will. Jegliche Hemmung Gewalt anzuwenden ist hier Fehl am Platz. Jetzt muss Wut und Überlebenswille übernehmen. Und wenn das heißt, die Augen mit aller Gewalt einzudrücken, dann muss das eben sein. Ich gebe zu, ohne Anlass und entspannt auf meinem Sofa sitzend schaudert es mich auch, aber wenn ich mir vorstelle, jemand greift mich an, und will mich missbrauchen für seine verabscheuungswürdigen Zwecke, dann steigt in mir die Wut auf, und ich hoffe inständig, dass erstens, so ein Fall niemals eintritt und zweitens, dass wenn er doch eintritt, diese Wut sich in eine gelungene Selbstverteidigung entlädt. Seine Augen, seine Gesundheit, sein Leben sind zweitrangig. Es geht nur darum, dass ich überlebe und jedwede Hemmungen stehen diesem Ziel im Weg. Denn eines ist klar: Er ist gewaltbereit, sonst hätte er mich nicht angegriffen. Und ich muss es auch sein, sonst werde ich keine Chance haben, ihm zu entkommen.

Lass dich unter keinen Umständen zu einer „secondary location” bringen

Wenn jemand versucht dich zu verschleppen, dich zum Beispiel hochnimmt, an den Haaren zerrt, mitschleift, musst du alles dafür tun, dass er nicht erfolgreich ist. Er will dich vielleicht in ein Auto oder einen abgelegenen, schlecht einsehbaren Ort bekommen um dich zu vergewaltigen. Sicher ist, dass nichts Gutes dort geschehen wird. Ein paar Dinge, die in diesem Fall geraten werden, möchte ich hier kurz aufzählen:

– Setze dich auf den Boden. Helfe ihm nicht bei seinem Vorhaben, indem du deine Beine für ihn arbeiten lässt. Wenn er dich tragen muss, kommt er immerhin nicht so schnell voran, wie er es gerne hätte.

– Verhalte dich wie ein Kleinkind. Meine Kinder sind tatsächlich erstaunlich gut darin sich meinem Griff zu entziehen. Ich nenne es „zu Pudding werden“. Wenn ich versuche sie hochzunehmen, sie das aber nicht wollen, nehmen sie zum Beispiel ihre Arme nach oben, was es viel schwieriger macht, sie anzuheben. Sie scheinen zudem jegliche Körperspannung zu verlieren und sich wie Pudding aus meinem Griff herauszuwriggeln. Auch vom Tanzen weiß ich, dass es sehr leicht ist eine Person, die Körperspannung besitzt, zu halten, aber eine Person, der diese fehlt, wird direkt viel schwerer.

– Ins Gesicht treten. Alles ist erlaubt. Kratzen, Beißen, und auch brutalere Gegenmaßnahmen, denn wenn dich jemand mitschleppen will, wird das alles andere als harmlos sein.

Die fünf Vitalpunkte

Dies ist einer der allerwichtigsten Abschnitte, denn hier geht es um die Stellen am menschlichen Körper, die Ziele einer Selbstverteidigung sein sollten. Nicht weil sie schmerzhaft sind – denn es gibt Menschen, die Schmerzen prima aushalten und weiter attackieren können – sondern weil sie, wenn richtig getroffen, den Angreifer unfähig machen, seinen Angriff fortzusetzen. (Beachte, dass diese Punkte auch deine eigenen Schwachpunkte sind). Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass diese Ziele nicht angegriffen werden, wenn es sich um eine unschöne aber relativ harmlose Auseinandersetzung handelt, sondern nur, wenn es wirklich ernst ist und es darum geht den Angreifer unschädlich zu machen, damit er einen nicht ernsthaft verletzen kann.

Augen: Wenn der Angreifer mich nicht sehen kann, weil ich ihm die Augen eingedrückt habe, kann er mich sehr wahrscheinlich auch nicht weiter verletzten. Alle Finger eignen sich dazu die Augen zu quetschen und solange ein Arm frei ist kann man die Augen des Gegners aus verschiedenen Positionen oft noch erreichen.

Ohren: Schläge auf die Ohren sind wirkungsvoll, weil sie das Gleichgewicht verstören. Zum Beispiel kann man mit beiden, leicht gewölbten Händen gleichzeitig kraftvoll auf die Ohren schlagen.

Hals: Wird der Kehlkopf eingedrückt (zB. Faust, Handkante) kann die Person sterben. Schläge auf den seitlichen Hals können zum K.O. führen. Auch der Nacken gehört zum vitalen Bereich und sollte als Ziel genutzt werden.

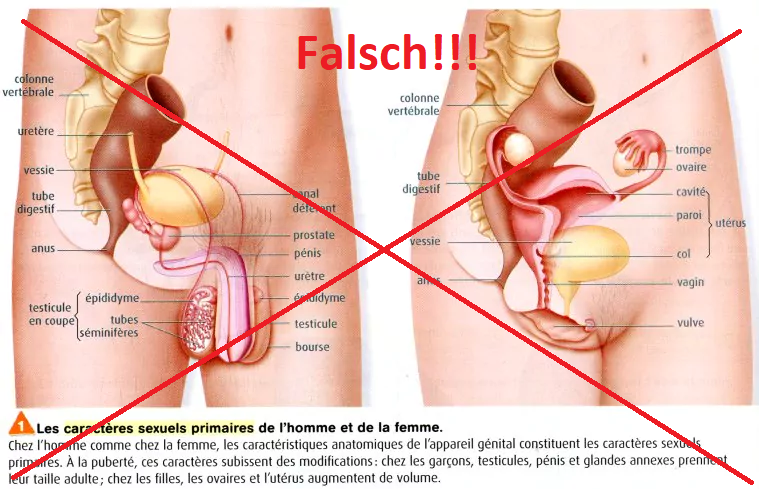

Schambein: Statt auf die Genitalien zu zielen, wo ein Schlag oder Tritt sicherlich sehr schmerzhaft sein würde, sollte man auf das Schambein zielen, also auf den Punkt, wo das Becken vorne zusammenläuft. Schon ein relativ leichter Schlag kann es brechen und so dazu führen, dass der Angreifer außerstande ist, zu gehen.

Knie: Auch hier geht es nicht in erster Linie darum, Schmerzen zuzufügen, sondern den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Durchgestreckte Knie kann man von vorne eintreten, geknickte besser von der Seite oder von hinten. Ein Angreifer, der sich nicht auf zwei Beinen halten kann, ist kaum noch eine Gefahr.

Meine Schläge gegen den Oberkörper, selbst wenn ich den Solar Plexus treffen sollte, können eventuell nicht effektiv genug sein. Statt also meine Energie und womöglich entscheidende Zeit darauf zu verschwenden, sollte ich prüfen, ob Vitalpunkte erreichbar sind. Viele denken, sie müssten „einfach in die Genitalien treten“, aber so ein Tritt muss einem erst einmal glücken, denn der Angreifer wird nicht still stehen und wenn du zu langsam trittst womöglich dein Bein wegziehen und dich zu Fall bringen. Und selbst wenn der Tritt oder Schlag glückt, ist der Schmerz vielleicht spürbar, aber eben nicht schlimm genug, um den Angriff abzuwehren.

Gegner unfähig machen

Wenn ich es tatsächlich schaffen sollte, den Gegner zu Boden zu werfen oder von ihm los zu kommen, werde ich vielleicht instinktiv wegrennen wollen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass der Angreifer sich einfach wieder aufrappelt, mich verfolgt, mich einholt und mich noch einmal angreift, und beim zweiten Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Statt also einfach wegzurennen sollte ich erwägen ihn insofern unschädlich zu machen, dass er mir eben nicht hinterherrennen kann. Ein Trainer riet mir dem Angreifer in einem solchen Fall die Beine zu brechen und zeigte mir auch, wie ich das schaffen könnte. Aber ich bezweifle, dass ich mich trauen werde dem Täter wieder so nahe zu kommen, wenn ich es erst geschafft habe eine gewisse Distanz zwischen uns zu bringen. Ich würde ihm wohl eher erst kräftig gegen den Kopf treten, und wenn er dann wirklich benommen ist, ihm dann vielleicht noch die Beine brechen. Und ja, bei der Selbstverteidigung geht es immer auch um Verhältnismäßigkeit, aber ich rede hier von einem Kampf auf Leben und Tod (meinem Tod) und meinem Versuch meinem Angreifer keine zweite Chance zu gewähren mich umzubringen.

Nicht eine Technik für alle

Die Techniken, die ich für sinnvoll und durchführbar halte, sind für dich vielleicht komplett nutzlos. Oder du kannst Techniken anwenden, die für mich nicht in Frage kommen, weil sich unser Körperbau, unsere Kraft und/oder unsere Geübtheit unterscheidet. Es wäre lächerlich zu denken, dass eine schlanke, 1.50m große Frau einem großen Mann so fest auf den Fuß treten kann, dass er sie einfach los lässt. Viel eher hebt er sie einfach hoch und vorbei ist es mit dem Treten auf den Fuß. Es gibt viele gute Techniken, um sich aus einem Griff zu befreien, aber gegen einen viel größeren und stärkeren Gegner können sie wirkungslos bleiben. Bei allen Techniken sollte also wirklich geprüft werden, ob die Person, die diese erlernt, sie auch wirklich anwenden kann, oder ob andere Techniken besser geeignet wären. Eine Person mit langen Beinen kann vielleicht besser einen größeren Abstand zum Angreifer bewahren und die Distanz nur für die Dauer eines Gegenschlags kurzzeitig verringern. Aber jemand, der kleiner gebaut ist, wird so vielleicht viel mehr Schläge kassieren, und für ihn oder sie wäre es sinnvoller näher heranzugehen um dem größeren Gegner den Vorteil zu nehmen. Es gibt auch Techniken, die kleinere Menschen sehr wirkungsvoll gegen größere Menschen anwenden können, klein zu sein bedeutet nicht, wehrlos zu sein. Aber dann müssen vor allem diese Techniken auch geübt werden, und nicht Zeit damit verschwendet werden Techniken zu erlernen, die einfach nicht funktionieren. Umso wichtiger ist es für mich und für dich herauszufinden, was denn wohl funktioniert.

Mit Partner*in oder Freund*in üben

He: „You wanted to beat me up, right?“

Me: „No, I wanted to break your arms.“

Die Unterhaltung mit meinem Partner kurz bevor wir eine Technik überprüft haben, bei der ich auf dem Boden liege, er zwischen meinen Beinen sitzt und sich über mich beugt und so tut, als würge er mich. Ich legte ihm dann meine Füße rechts und links auf seine Schultern, drückte die Knie nach innen gegen seine Arme, hielt seine Hände fest und bewegte mein Becken gaaaaanz vorsichtig und langsam nach oben. Bei einem echten Angriff sollte die Bewegung natürlich so schnell und wuchtig wie möglich vollführt werden, aber beim Üben soll der Partner ja unverletzt bleiben! In dem Video hieß es, so könnte man dem Angreifer die Arme brechen. Unter der Voraussetzung, dass ich die Technik dann auch richtig ausführe, könnte das klappen. Ich müsste diese Technik allerdings wirklich oft üben, damit ich sie schnell und richtig hinbekomme, denn wenn der Angreifer mich würgt stehen mir nur wenige Sekunden, wenn überhaupt, zur Verfügung. Eine andere Technik, den Gegner seitlich von mir runter zu werfen, wenn dieser auf mir drauf sitzt, hat nicht funktioniert. Allerdings konnte ich meinen Partner relativ leicht über das Anheben meines Beckens vornüber fallen lassen, ohne dass er viel dagegen ausrichten konnte. Jetzt muss ich noch üben schnell wieder hoch zu kommen, und mir überlegen, wie ich an dem Punkt weitermachen muss, um ihn außer Gefecht zu setzen, aber immerhin klappt das schon einmal. Das Üben mit dem eigenen Partner, aber auch Übungspartner verschiedener Gewichtsklassen und Größen in einem Kurs, hilft die Techniken auszusortieren, die für die eigene Statur und Muskelmasse nicht brauchbar und nur in Theorie anwendbar sind und stattdessen die Techniken für sich selbst zu finden, die auch in der Realität zum Ziel führen. Und falls man glaubt sich schon irgendwie befreien zu können, wird man so ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Seine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen ist in der Selbstverteidigung nur schädlich und oft wird einem beim Üben ganz schnell klar, dass man vielleicht doch nicht so stark, schnell oder geschickt ist wie man geglaubt hatte.

Der Anführer einer Gang ist nicht dein Hauptziel

Manchmal heißt es, man soll sich den Anführer einer Gang vornehmen und glaubt, wenn man es schafft diesen auszuschalten oder zu verletzen, dass die anderen dann von einem ablassen. Aber wenn der Anführer hinter den anderen steht, musst du erst zu ihm hinkommen, und wenn du das versuchst riskierst du von den anderen umzingelt zu werden. Sinnvoller ist es bei mehreren Angreifern zu überlegen in welcher Reihenfolge du mit wem kämpfen musst, sodass du, wenn möglich, einen nach dem anderen als Gegner bekämpfen musst und nicht alle gleichzeitig.

Der Kampf muss blitzschnell beendet sein

Beim Jiu Jitsu habe ich nette Hebel erlernt, um meinen Angreifer am Boden festzunageln. Beim Kickboxen habe ich gelernt, immer wieder auf das Bein zu treten, damit es irgendwann nachgibt. Auch bei den anderen Kampfsportarten wurde immer wieder gezeigt, wie man den Gegner „kontrollieren“ könne. Wenn ich mich jedoch nicht in einem Wettkampf befinde, sondern in einem echten Angriff, habe ich keine Zeit für so etwas, denn vielleicht ist der Angreifer nicht alleine, und während ich mit ihm am Boden rumliege und ihn schön festhalte, kommt ein anderer und tritt mir gegen den Kopf. Oder während ich immer wieder gegen das Bein meines Angreifers trete, tritt ein anderer mir von hinten die Knie kaputt. Ich muss damit rechnen mehr als einen Angreifer zu haben und kann mir keine Zeit nehmen, meinen Gegner zu „kontrollieren“. Ich muss ihn so schnell wie möglich außer Gefecht setzen, damit ich mich, wenn nötig, dem nächsten Angreifer zuwenden kann.

Hände frei

Sollte es zu einem Kampf kommen, lass sofort alles fallen (es sei denn es eignet sich als Waffe). Einkäufe oder andere unwichtige Dinge, hindern dich dabei, deine Hände zur Abwehr einzusetzen. Denke daran, das Ziel deiner Finger sind jetzt die Augen deines Angreifers, und müssen schnellstmöglich einsatzbereit sein. Und wenn du tatsächlich wegrennen kannst, solltest du jeglichen Ballast abwerfen.

Angriff mit einem Messer

Wenn der Angreifer mit einem Messer bewaffnet ist, dann wird oft gelehrt, dass es nun heißt dem Angreifer das Messer zu entwenden. Der Fokus wird auf das Messer gerichtet, weil es einen verletzen kann. Allerdings muss man sich vor Augen führen, dass es der Angreifer ist, der das Messer führt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einem geübten Messerangreifer das Messer entwenden kann ist relativ gering, aber die Schwachstellen der Vitalpunkte bestehen auch für ihn. Statt sich also auf das Messer zu konzentrieren, sollte man versuchen, den Angreifer, der das Messer hält, auszuschalten. Er ist bewaffnet, aber du bist es auch, denn deine Hände sind genauso Waffen, wenn sie zielgerichtet eingesetzt werden.

Kleidung

Die beste Technik wird mir oder dir nichts bringen, wenn wir Kleidung tragen, die eine Durchführung unmöglich macht. Ich denke da zum Beispiel an enge Hosen oder enge Röcke und hohe Hacken. Wenn ich früher Kleidung trug, die mich in meiner Bewegungsfreiheit einschränkte, kam mir das immer blöd vor. Die Vorstellung jemand könnte mich angreifen und trotz meiner Kenntnis und meinem Willen mich zu verteidigen, dennoch leichtes Spiel mit mir haben, nur weil ich „schicke“ Kleidung trug, war wirklich absurd. Und ja, ich erwarte keinen Angriff, aber sollte doch einmal einer erfolgen, möchte ich wirklich nicht, dass ein enger Rock meine Gegenwehr vereitelt, vor allem wenn es auch (relativ) schicke aber praktische Alternativen gibt.

Die Wand

Es stimmt, wenn man die Wand im Rücken hat, kann von dort kein weiterer Angreifer kommen, aber, man selbst kann auch nicht weiter zurück- bzw. ausweichen. Die Wand kann je nach Situation behilflich oder hinderlich sein.

Was tun nach dem Kampf:

Es gibt drei Dinge, die du unbedingt nach einem Kampf tun solltest. Und ich habe sie leider in keinem Kampfsporttraining erwähnt gehört, dabei erscheinen sie so einleuchtend und wichtig:

1. Überprüfe deine Umgebung auf weitere Angreifer. Wie schon oben erwähnt kann es gut sein, dass nach dem Kampf vor dem Kampf ist und man sicher sein muss, dass wirklich keine Gefahr mehr droht.

2. Checke dich selbst auf Verletzungen. Ein Messerstich kann sich wie ein Schlag anfühlen, und während man glaubt nur einen heftigen Schlag kassiert zu haben, kann man dabei sein, innerlich zu verbluten. Ganz wichtig ist es also sich sorgfältig auf Verletzungen zu untersuchen.

3. Rufe die Polizei und den Krankenwagen. Ich denke das erklärt sich von selbst, sollte aber auf keinen Fall vergessen werden. Selbst wenn du den Krankenwagen nicht brauchen solltest, vielleicht braucht ihn dein Angreifer, und selbst wenn es dir herzlich egal sein kann, was aus ihm wird, kann es vielleicht rechtliche Konsequenzen haben, wenn du es nicht tust. Außerdem ist es wahrscheinlich nicht verkehrt dich selbst einmal gut durchchecken zu lassen und Verletzungen dokumentieren zu lassen um später vor Gericht Beweise vorlegen zu können.

Mentale Vorbereitung

Die besten Selbstverteidigungtechniken bringen mir überhaupt nichts, wenn ich im Falle eines Angriffs erstarre und vor Schreck alles vergesse, was ich gelernt habe. Realistische Angriffe zu üben wäre wahrscheinlich am wirkungsvollsten, damit man lernt schnellstmöglich die Panik zu überwinden, aber das ist nicht immer möglich. Deswegen muss mentale Vorbereitung Teil der Selbstverteidigung werden. Das liefert keine Garantie dafür, dass man sich auch wirklich wehren kann, aber es erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit.

Was mache ich, wenn…?

… mir jemand so nahe kommt, dass ich Unbehagen spüre? – Ich sage ihm laut und deutlich, dass er auf Abstand gehen soll (denn meine Grenze ist überschritten, was durch das Unbehagen deutlich signalisiert wird).

… mich jemand zB. an den Armen festhält? – Dies ist eine bedrohliche Situation und ich wende erlernte Techniken an, um mich zu befreien. Hier folgt die mentale oder reale Wiederholung der möglichen Techniken.

… jemand meinen Hals umfasst oder seinen Arm um ihn legt? Dies ist eine lebensbedrohliche Situation und und mein Ziel muss sein ihn mit allen Mitteln und so schnell wie möglich außer Gefecht zu setzen, damit er mir keinen Schaden zufügen kann. Ob er mir nach dem Leben trachtet oder mich nur bedrohen will, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in seiner Macht steht, mich binnen weniger Sekunden auszuschalten und ich nicht zögern darf, mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen. Jetzt müssen Wut und Lebenswille über meine Hemmungen, jemandem weh zu tun, siegen und ich muss alles tun damit der Angreifer nicht zudrücken kann.

… mich jemand verfolgt (oder ich mir nicht sicher bin ob er es tut)? – Ich versuche an einen öffentlichen Ort zu gelangen, zB. einem Geschäft, oder mich einer Gruppe von Menschen anzuschließen und sie auf meine Situation aufmerksam zu machen. Dann rufe ich die Polizei.

… mich jemand angreift um mich zu vergewaltigen? Auch dieser Angriff ist als lebensbedrohlich zu werten, denn der Angreifer ist eindeutig gewaltbereit und ich kann nicht wissen, ob er es bei der Vergewaltigung belässt, oder mich davor, währenddessen oder danach beabsichtigt umzubringen. Auch in diesem Fall geht es ums nackte Überleben und ich muss so brutal wie möglich zurückschlagen um mein Leben zu retten.

… mir eine Situation, ein Mensch oder eine Gruppe Menschen nicht geheuer ist? – Ich versuche ihr/ihm/ihnen auszuweichen und höre auf meinen creep alarm.

… mich jemand von hinten umklammert, mich an den Haaren zerrt, sich auf mich drauf setzt, etc.? – Hier folgt eine mentale oder reale Wiederholung der erlernten Techniken. Zum Beispiel, wenn mich jemand an den Haaren zerrt, versuche ich nicht mich vom Gegner wegzubewegen, denn er wird nicht einfach loslassen, sondern ich gehe auf ihn zu und drücke ihm auf die Augen (nur so fest, dass er mich loslässt).

Außerdem wiederhole ich:

– Was sind die Vitalpunkte? Wie treffe ich sie am besten?

– Wie kann ich eine bedrohliche Situation möglicherweise deeskalieren kann, sodass es gar nicht zum Angriff kommt. Wenn jemand nur droht kann man vielleicht durch sein Verhalten dafür sorgen, dass der potentielle Angreifer von seinem Angriff absieht und sich wieder beruhigt.

– Was tue ich, wenn ich einen Angriff oder eine bedrohliche Situation beobachte? – Ich werfe mich nicht dazwischen, sondern rufe die Polizei. Lieber einmal zu oft angerufen, als einmal zu wenig oder zu spät.

– Dazu gehört auch sich Gedanken darüber zu machen, was die eigenen Grenzen sind, zum Beispiel, welcher Abstand einem angenehm bzw. unangenehm ist, oder welche Art von Berührung, und durch wen als in Ordnung gilt und welche nicht. Das kann einem helfen Grenzüberschreitungen schneller wahrzunehmen und sich gegen sie zur Wehr zu setzen.

Als junge Erwachsene saß ich einmal in der Bibliothek mit zwei Männern im Gespräch, als einer plötzlich seine Hand auf mein Knie legte. Diese Hand hatte dort überhaupt nichts zu suchen! Aber in dem Moment selbst war ich so überrascht, dass ich nur feststellte, dass es mir unangenehm war, es allerdings auch nicht weh tat, und ich wartete geduldig, bis er sie wieder weg nahm. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Heute würde ich ganz laut sagen: „Nehmen Sie sofort ihre Hand von meinem Knie“ (Ich hatte überlegt ein „…oder ich breche Sie ihnen“ dranzuhängen, aber das wäre eine leere Drohung, da ich das natürlich nicht tun würde. Würde er sich allerdings weigern, könnte ich mir vorstellen einen Finger zu packen und schnell und schmerzhaft umzuknicken, schließlich habe ich ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass seine Hand nichts auf meinem Knie zu suchen hat.) Zumindest passiert das so in meinem Kopf. Aber da ich bereits bei dem Gedanken dieser Grenzüberschreitung so wütend werde, kann ich mir immerhin gut vorstellen, dass ich in der echten Situation nicht lange überrascht wäre, die Grenzüberschreitung als solche wahrnehmen würde, und schnell wütend genug sein würde um mich zu wehren. Und wie immer hoffe ich, dass ich das nie herausfinden muss.

Hundeattacke

Und weil es der Anlass war, mich überhaupt erst wieder mit dem Thema Selbstverteidigung zu befassen, und weil du dich vielleicht seit dem Beginn des Texts fragst, wie man sich denn nun gegen einen Hundeangriff wehrt, folgen hier die Informationen, die ich bei meiner Recherche zum Thema erhalten habe:

Nicht wegrennen: Wenn du wegrennst weckst du den Jagdinstinkt des Hundes und wenn er zuvor noch überlegt hat dich anzugreifen, wird er dich jetzt ganz bestimmt beißen wollen. Und jene Hunde, die bei einem Angriff zur Gefahr werden, also nicht die kleinen „Ratten“, werden dich locker einholen und dann erst so richtig scharf sein.

Hand zur Faust: Sonst kann sich der Hund allzu leicht in die Finger verbeißen bzw. sie abbeißen. Zudem lässt sich eine Faust besser befreien als eine geöffnete Hand.

Ruhe bewahren: Auch wenn es beinahe unmöglich erscheint, muss man doch versuchen Ruhe zu bewahren. Wenn man ruhig bleibt und dem Hund zeigt, dass von einem keine Gefahr ausgeht, kann ein Angriff vielleicht abgewendet werden.

Deeskalieren: Eventuell glückt der Versuch den bevorstehenden Angriff dadurch abzuwenden, in dem man etwas wirft und der Hund zum Spiel angeregt wird. Das kann ein Gegenstand sein, den man in der Hand hält, zb eine Trinkflasche, oder ein imaginärer Stock, den man vom Boden aufhebt (Vorsicht, nicht zu tief gehen, wir wollen dem Hund nicht zu nahe kommen) und fort wirft.

Jacke um den Arm: Ich weiß nicht, ob dies wirklich etwas bringt. In einem Video bei dem mit spezieller Kleidung trainiert wurde und ein Hundeangriff erfolgte, sagten die Teilnehmer es hätte sich angefühlt, als wären die Zähne des Hundes bis tief ins Fleisch eingedrungen. Ich bin mir also nicht so sicher, ob eine einfache Jacke viel Schutz bietet, aber wenn es die Zeit erlaubt ist es sicherlich einen Versuch wert.

Arm als Angriffsfläche bieten: Besser der Hund verbeißt sich in dem Arm als im Hals oder dem Gesicht, oder irgendeinem Körperteil eines Kindes. Wenn der Hund einen Arm zu packen bekommen hat, hat man immerhin noch beide Beine und den anderen Arm um sich zu wehren.

Mit aller Gewalt zurückschlagen: Wenn der Hund wirklich angreift heißt es auch hier, dass man alle Hemmungen über Bord werfen muss. Jetzt zählt es dem Tier so viel Schmerz zuzufügen wie nur irgend möglich. Es eignen sich Schläge auf die Schnauze, auf die Augen und kraftvolle Tritte gegen den Rumpf. Immer und immer wieder, bis der Hund am Boden liegt oder flieht. Nur Gewalt wird ihn jetzt noch davon überzeugen von seinem vermeintlichen Opfer abzulassen.

Wenn das Kind das Opfer ist:

Vor dem Angriff sollte man versuchen sich zwischen den Hund und das Kind zu begeben. Es ist schließlich immer besser, der Hund beißt sich in einen Erwachsenen als in ein Kind.

Ganz wichtig: Hat sich der Hund in das Kind verbissen, darf nicht an dem Kind gezogen werden. Dann wird der Hund anfangen seine Beute zu schütteln und das kann für das Kind noch viel gefährlicher werden als der Biss selbst.

Wenn ich mit beiden Kindern unterwegs bin muss ich – entgegen meinem Instinkt meine Kinder hoch zu nehmen- mich zwischen Hund und Kinder stellen und dafür sorgen, dass meine Hände frei sind und mein Körper zum Schild für meine Kinder wird, statt dass sie mit wackelnden Beinen vor mir hängen. Ich darf auch nicht versuchen mit den Kindern weg zu laufen, sondern muss stehen bleiben und den Hund ganz genau im Blick behalten. Und dann die Punkte wie oben beschrieben beachten. Wenn möglich rufe ich Umstehende zu Hilfe, damit sie mir dabei helfen meine Kinder zu schützen. Wenn ich einen Angriff auf ein Kind beobachte werde ich mit aller Gewalt auf den Hund eintreten, bis er von dem Kind ablässt.

Quellen

Ich verlinke auf meiner Webseite nicht auf YouTube Videos, aber ich nenne hier ein paar Quellen, die du dann selbst einmal suchen kannst. Einige Videos von Thomas Klüh haben mich angesprochen, weil er Dinge angesprochen hat, die mir neu waren oder einer Auffrischung bedurften. Dann habe ich noch Videos von Active Self Protection angesehen, in dem echte Videos von Überwachungskameras gezeigt wurden, in den Menschen angegriffen wurden. Dazu gab es eine Analyse der sinnvollen oder weniger sinnvollen Reaktionen, was teilweise auch sehr aufschlussreich war. Dann gab es hier und da noch interessante Videos, die interessante Techniken zeigten oder Impulse gaben, aber die Namen sind mir entfallen. Dann gab es noch eine ganze Reihe von Videos zur Selbstverteidigung, die größtenteils jedoch Zeitverschwendung waren, die wirst du ohne Anstrengung auch finden, ob du willst oder nicht 😉 Aber hey, vielleicht waren die vorgestellten Techniken auch nur für mich nichts, und für dich sind sie doch nützlich.

Zum Schluss

Ich hoffe meine Übersicht hat sich für dich als informativ erwiesen und dich vielleicht motiviert selbst einmal in die Welt der Selbstverteidigung einzutauchen. Wir können uns nicht sicher sein, niemals angegriffen zu werden und sollte es passieren haben wir eine bessere Chance, wenn wir uns vorab mit dem Thema Selbstverteidigung befasst haben. Eine Kampfkunst zu erlernen ist in vieler Hinsicht sinnvoll (Selbstvertrauen stärken und so womöglich weniger schnell als Opfer auserkoren zu werden, Ganzkörpertraining, eigene Grenzen erkennen, Kämpfe im sicheren Kontext erproben), aber nicht ausreichend, da jede Kampfkunst Schwächen hat, die ausgelotet werden können, oder keine Rücksicht auf die physischen Voraussetzungen der Übenden genommen wird, oder nicht genügend darauf hinarbeitet, die Hemmung andere zu verletzen zu überwinden und Überlebenswillen zu schärfen. Zumindest danach zu urteilen, was ich bisher gesehen und erlebt habe. Aber vielleicht werde ich ja doch noch fündig. Wenn du einen Tipp hast, lass es mich wissen!

Ich hoffe außerdem, dass weder du noch ich je (wieder) in eine bedrohliche Situation kommen, die es erforderlich macht, sich zu verteidigen, aber sollte es doch leider geschehen, dass wir so gut wie möglich vorbereitet sind und der Angreifer mehr Schaden nimmt als wir selbst.

Deine RE